使えなくなったの何でだろう?

☞アシトドのブログのメニュー画面 へ

車椅子電車評論家・アシトド松井

車いす利用者のローカル線の旅のブログを一覧表にしました、こちらもご覧板ただければ幸いです

☞車椅子で行くローカル線の旅

近江鉄道についてはこちらのブログもご覧くださいね

私が車いす利用者の仲間入りをした当時、最も車イスで利用しにくい公共施設といわれていた鉄道の駅を、1992年から荷物・業務用エレベーターや車いす用につくられたスロープ通路を探し出しては電車への乗車を試みて、車椅子障害者団体の機関誌の編集を任されていたという立場を乱用し、行事等の記事は会長に押し付けて「車椅子での鉄道旅行情報」ばかりを掲載するという暴挙に及んでいました。

そのようなことをしていると1993年に、電動車椅子での公共交通機関利用旅行のさきがけで第一人者(だれに聞いてもそういうからの多分間違いないと思う)の「駅の点検士」注意・公的な資格ではなさそうですの方とお会いする機会があり近江鉄道に関して次のようなお話を伺うことができました。

1993年時点での近江鉄道の状況は

①中小の地方私鉄で近江鉄道が最も車イスでの利用が困難だった、路面区間のある福井鉄道でも武生から乗ることが出来る。(当時は車両とホームの段差はあるのが当たり前で車いすアクセス情報発信の際にも考慮していませんでした)

②JRとの接続駅すべてが階段を利用しなければホームにたどり着けない。

③1991年開業の新駅「京セラ前駅」にも車イスへの配慮はなされず、階段のみであった。

近江鉄道とJRとの接続駅は4つもあり、そのうちのJR2駅(JR彦根駅とJR近江八幡駅)には車いす用のスロープ通路が設けられていることを、知っていたので私には信じがたい情報でした。

翌年(1994年)には下記のような記事を目の当たりにします。

こうなったら自らの車椅子で行ってみるしかない、階段を担いでもらうことを好まなかった私の近江鉄道利用までの長い旅が始まります。

🟩車椅子利用者の立場からの近江鉄道の話を始める前に

最初に路線図(運賃表)をご覧いただきます。バリアフリーの概念が浸透してからできた駅もいくつかあります。赤い☐がJR線との接続駅、そして緑の☐(八日市駅)は近江鉄道の中心となる駅です。

私は近江鉄道の開業当時から変わっていないと思われる駅も多く見てきました。基本的には反対側のホームに行くには階段をつかって跨線路(踏切)を渡る構造になっていました。このことが低予算でのスロープ化を難しくしているのではないかと感じています。(両毛鉄道や今は高架になってしまいましたがJR阪和線の天王寺側は開業当初からスロープ状のホームをつくられていたのではないかと推測しています)

写真は彦根市にある高宮駅(2022年撮影)

❶JR線との接続駅を調べてみると

近江鉄道とJR接続4駅のうちJR彦根駅とJR近江八幡駅には車いす用線路横断型スロープ通路が設置されていることを知っていましたので先ずその2つの駅から近江鉄道のホームを目指すのですが。

1️⃣車イスで彦根駅に行ってみると(1993年)

🟠彦根駅構内図・車いす用をつくってみました

駅には自由通路は設けられておらず、JR京都方面行きホームから近江鉄道のホームをのぞきこむと、跨線橋からの長い階段を利用できなければたどり着くことができないことが確認できました。(上の構内図の左下の写真参照)

2️⃣車イスで近江八幡駅に行ってみると

(1993年頃だと思われますが詳細な年月がわからなくなっています)

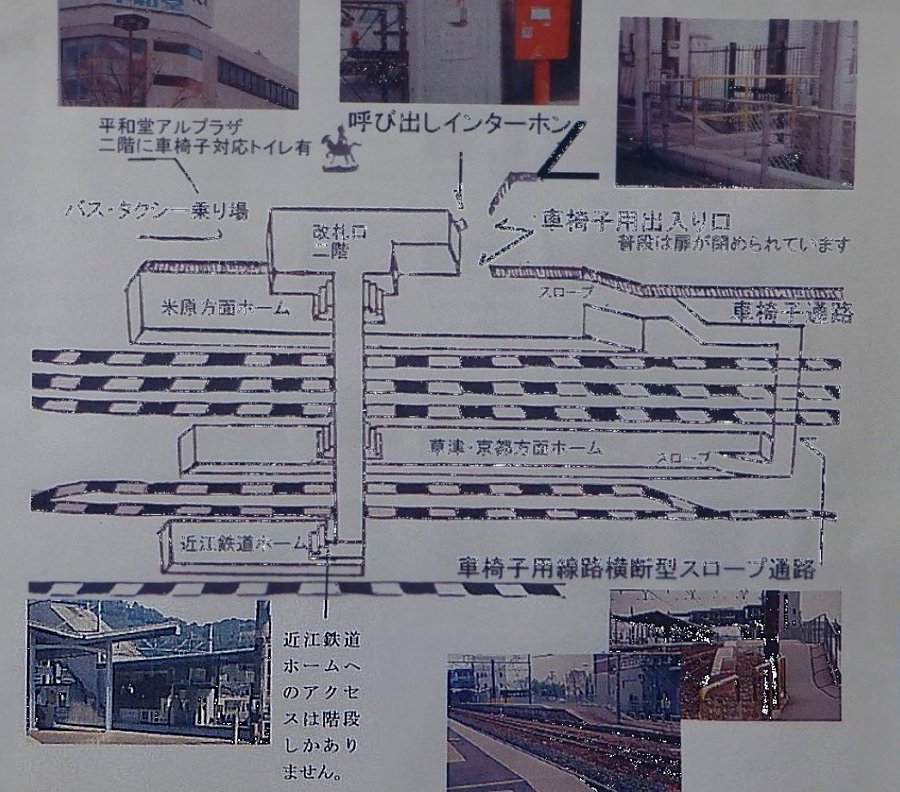

写真の手前に車いす専用(ベビーカーでの利用者は見たことがありません)スロープ通路と踏切があります。左端に跨線橋から近江鉄道線ホームをむすぶ階段(裏側)が確認できます。

この写真はネガフイルムをデジタルデーター化したものですので、撮影の日付は分からなかったのですが、1993年前後のものだと思われます。

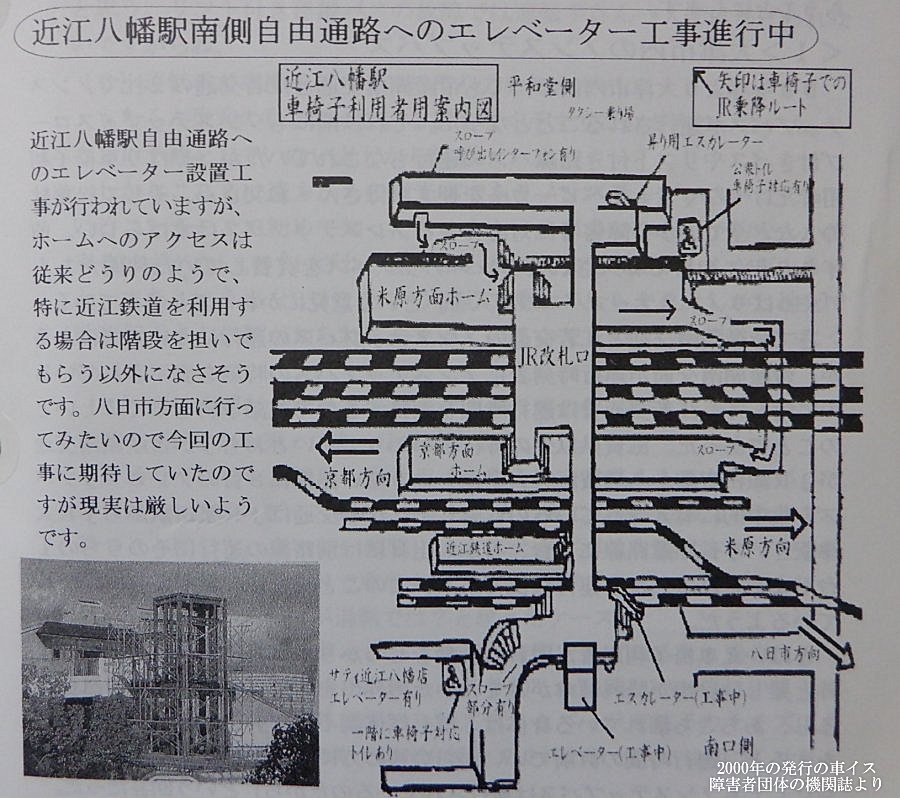

🟡近江八幡駅構内図・車いす用をつくってみました

上の近江八幡駅構内図は2000年に南北自由通路にエレベーターが設置された時に作成したものですが、この時点でも車いす利用者はJR線からは北口側にしか出られず、自動車の交通量の多い米原方面の踏切に迂回しなければ南側に行くことは出来ませんでした。

どうしても近江鉄道に乗ってみたかった私は手動車椅子単独で、この一般道の踏切を渡って次の武佐駅の様子を見に行くことになります。

3️⃣車イスで米原駅に行ってみると(1994年)

JR米原駅在来線ホームには巨大な荷物用エレベーターを見つけていたのですが、昭和の終わりに電源が切られてしまい利用できないとのことでした。

電源が落とされていました(1994年撮影)

仕方がなく駅員さんに跨線橋の階段を担ぎ上げてもらったのですが、米原駅は複雑な構造で、近江鉄道側の公道にでるためには、跨線橋から階段を担ぎ降ろしてもらって、さらに地下通路への階段を担いでもらってようやく改札口にたどり着くことができました。

「階段を担いでもらうことを好まなかった」と言っておきながら、いっぱい駅員さんに負担をかけてるじゃないの?

仕事でご一緒した方が鉄道友の会の会員さんで、硬券が使われている鉄道路線は珍しいので乗車すると話されていたので、近江鉄道・米原駅の状況を写真をうつしてもらえるよう依頼しました。

階段を上がったあと改札口を通りホームに降る階段があるという起伏にとんだ構造の駅で、このような駅を利用す車いすユーザーがいるのかと感じました。

おまえならならやりかねん!

4⃣車イスで貴生川駅にも行きました(1994年)

貴生川駅(JR草津線)は2002年に接続4駅のなかで最も早くバリアフリー化され、近江鉄道・信楽高原鐵道へのホームにもエレベーター移動できることとなり、この駅を経由して私の近江鉄道車椅子の旅は飛躍的に進むことになります。1994年撮影のネガフィルムが見つかりましたのでデジタル化してご紹介いたします。

バリアフリー化以前の貴生川駅はJR草津方面と信楽高原鐵道との共用ホームの壁側面に南出口側に出られる扉(施錠されていました)があり、貴生川駅で折り返す列車に乗れば橋上改札口(階段の上にありました)を通らずに一般道に出ることができました。

扉近くの構内にあった車いす対応トイレも施錠されていて、便座にはビニール袋が被せられその上から蜘蛛の巣が張っていて使われた形跡を感じませんでした。

当時の貴生川駅の写真はこれだけしか見つかりませんでした

近江鉄道は反対の北側にあり、当時使用していた手動車椅子ではたどり着けませんでした。(先行してバリアフリ化された市辺駅から、2000年に車椅子ユーザー2名と介助者1人の取材チームを結成して貴生川駅まで乗車、同じホームから乗ってきた電車で折り返すのですが跨線橋から階段を下ってホーム手前の改札口に行く構造でした)

引き続き下の☞をクリックして、第2話をお楽しみいただければ幸いです。

☞車いす乗客のための近江鉄道物語 第2話

今回ご紹介した近江鉄道とJR線との接続4駅は、現在(2023年)すべてバリアフリー化されており、今となってはすべて昔のお話です。

車椅子電車評論家・アシトド松井